工藝亮點

Craftsmanship

石、木、陶 轉化成剔透琉璃的歷程

蔣晟的作品,過往多以石、木、陶來創作,而這次的琉璃合作,讓佛像有了不一樣的面貌,也讓琉園的工藝師,有了新一次的挑戰。

背光與印相,各有意涵,工藝不容妥協「挑戰」

蔣晟的佛像充滿現代的美學和個人的語彙,但經歷身為皈依居室的母親薰陶,和恩師許健(石窟造像專家)的帶領下,蔣晟對於佛教的根源深具了解。首次以琉璃創作佛像,材質與工藝的特殊性,讓蔣晟與琉園的工藝團隊一同跨越了許多挑戰。

作品【圓光觀音禪定像】就遇到兩大難題。第一是佛的背光,背光象徵佛像的果位,也象徵已達大徹大悟的境界。背光要細緻、對稱,還需透薄來顯示其淨撤,然而,越透薄的琉璃越難燒製,琉璃如其他材質,會熱脹冷縮,遇到爐內各種狀況所造成的兩側背光收縮不一,除了不對稱外,更可能產生變形。工匠們花了許多心思來控制爐內的各項變音,才終於燒出成功的作品。

另一難題,相對較「小」,那就是佛的印相(手印)。【圓光觀音禪定像】是『法界定相』(亦稱禪定印),雙手拇指必須懸空,但這立刻大大增加了燒製的難度。懸空的拇指極細,與佛的身體有很大的厚度差異,使得作品在降溫時,溫度在厚薄交界處造成太大溫差,熱脹冷縮的程度不一致下,琉璃常常從交界處斷裂。但印相有其深刻意義,更不容許妥協。

匠藝巧心,細節體現內涵

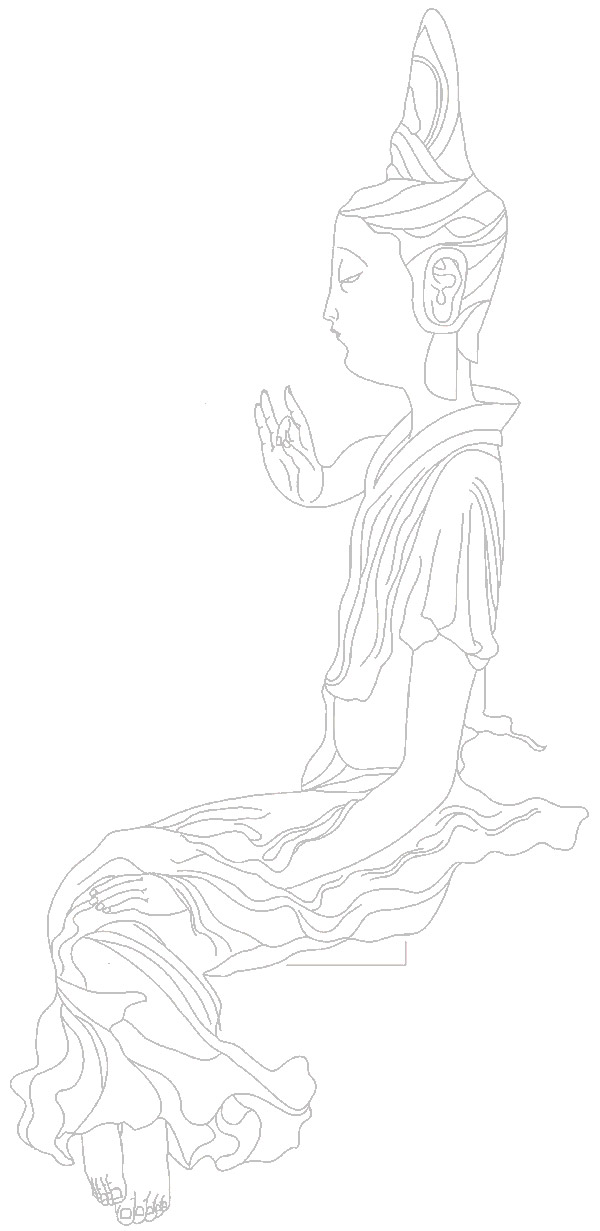

作品【高髻觀音禪定像】是由蔣晟的經典作品【安靜的瀑布】延伸而來。作品的特色在於,強化佛像下垂的衣擺,雕塑出輕盈的布料,卻相當寧靜,靜到好像不曾擺動,或偶而微風吹徐,卻更見佛心不為所動的境界。

為顯衣擺輕盈,此處造型不能厚重,但又要呈現衣擺豐富的層次,在琉璃創作上,拋光的處理就相當關鍵。仔細觀察,會發現每道相連的衣擺,只有精挑三處拋光點;而琉璃與其他材質之不同,就在能透光,這三處的表面處理,讓衣擺的層次立現,足見匠藝巧心。

飄然的衣帶,畫龍點睛

無論於工藝或作品賞析上,【靜息觀音坐像】都值得駐足。佛像總安詳沉靜,如何再呈現靜息觀音的『靜』?那便是『動』。

蔣晟說,琉璃給予他的最大印象,是他熟悉的「海」。海可寧靜,也可波濤洶湧,且蘊含萬物。所以看【靜息觀音坐像】的下身衣擺,蔣晟將其轉化成水浪碎花,利用玻璃厚薄差異的顏色透度,創作出水的質地。而整個觀音的身形,從上而下,彷彿河流一般涓流鋪展,以此強調觀音之靜息,更象徵觀音能靜息諸罪之功德。

而此作點睛之處,便在於觀音身後飄揚的衣帶,細薄而精緻,這讓琉園的工藝師在作品拆膜時如履薄冰,卻也因這一絲縷裳,讓作品「活」了起來!

(撰文 / Imo Wang 、 攝影 / 高崇然)